Vol. 38

SPECIAL[숲노래의 어제책 이야기] 숲노래의 어제책 이야기 - 스물 일곱 번째

숲노래의 어제책 이야기

헌책·옛책·손빛책으로 읽는 오늘

스물 일곱 번째 이야기

최종규(숲노래)

작가

![]() 숲노래의 어제책 이야기 <헌책·옛책·손빛책으로 읽는 오늘>은

숲노래의 어제책 이야기 <헌책·옛책·손빛책으로 읽는 오늘>은

헌책을 좋아하는 이가 들려주는 헌책 서평입니다. 매 호 독자들을 만나러 옵니다.

*

우리말 ‘꽃’은 여러 속뜻을 품는다. 열매를 맺고서 씨앗을 품는 길로 나아갈 마지막길(꼬리·끝)인 ‘꽃’이면서, 곱거나 빛나는 숨결을 나타내는 ‘꽃’이고, 그만 노리개로 시달리는 눈물인 ‘꽃’이기도 하다. 그리고 눈부시게 피어날 푸른날과 젊은날을 ‘꽃’으로 빗댄다.

할머니한테도 어린날과 젊은날은 마땅히 있었다. 할머니는 어떤 젊은날이었을까? 아주머니와 아저씨한테도 누구나 젊은날이 있다. 아주머니와 아저씨는 다들 어떤 젊은날을 거쳐서 오늘에 이르렀을까? 그리고 한창 젊은날을 누리는 사람이 있다. 오늘 이곳에서 누리는 젊은날은 어떤 ‘꽃’으로 피어나면서 열매와 씨앗을 품는 길일까?

스무 해 앞서 읽은 작은 그림책과 서른 해 앞서 읽은 작은 소설책이 있다. 비록 둘 모두 새책집에서는 사라졌되, 새록새록 피어날 작은꽃 같은 숨빛을 품었다고 본다. 이 작은 ‘꽃책’을 눈여겨볼, 새로운 ‘꽃이웃’이 있기를 바라는 마음이다.

《말론 할머니》

엘리너 파전 글

에드워드 아디조니 그림

강무홍 옮김

비룡소 펴냄

1999.1.22.

그리스·로마 옛이야기가 책으로 꽤 나왔고 널리 읽히는 줄 알지만, 어쩐지 저한테는 시큰둥했습니다. 높은 곳에 계시다는 님들 이야기에는 다 다르게 빗대는 뜻이 있는 줄 느끼면서도, 굳이 높은님 이야기에 사로잡혀야 할 까닭이 없다고 여겼어요.

저는 우리 집 할머니 할아버지가 어릴 적에 어떻게 보내었는지 더 궁금했습니다. 이웃집 할머니 할아버지는 ‘내 나이(어린이 나이)’에 어떤 하루를 보냈고, 그 무렵 마을과 나라는 어떠했는지 궁금했어요.

둘레 어르신한테 “살아온 이야기 좀 들려주셔요.” 하고 여쭈면 하나같이 손사래를 치면서 “고릿적 얘기는 들어서 뭣 하게? 재미없어.”하면서 끊기 일쑤였습니다. 그래도 문득문득 비치는 ‘할머니와 할아버지 옛살림 이야기’는 새롭게 반짝이면서 놀라웠습니다.

《말론 할머니》는 늘그막에 홀로 죽음을 앞둔 조그마한 할머니 하루를 들려줍니다. 작고 가난한 할머니일 뿐 아니라, 곧 이 땅을 떠날 텐데, 마지막 날에 이르도록 ‘나(할머니)보다 더 작고 가녀리구나 싶은 이웃 짐승’한테 잠자리를 내어주고 밥을 차려줍니다. 이러다가 더는 기운을 낼 수 없어서 깊이 잠들어요. 고요히 잠든 할머니를 본 여러 숲짐승은 할머니를 안고 이면서 하늘나라로 갔다지요. 하늘나라 문지기는 ‘허름하고 쬐꼬만 할머니 겉모습’에 손사래를 치다가, 숲짐승이 한목소리로 외치는 말에 깜짝 놀라 얼른 하늘문을 열었다고 합니다.

말론 할머니마냥 아주 조그마한 그림책을 이따금 되읽습니다. 돈만 많으면 하늘나라로 못 간다고들 하지만, 우리 둘레는 온통 돈판입니다. 나라에서도 ‘경제발전’이라는 이름만 드높입니다. 우리 이야기는 어디 있을까요? 젊음을 통째로 사랑으로 짓는 살림에 바친 할머니는 누구나 빛나는 하늘길로 나아갈 테지요. 돈과 힘과 이름을 거머쥐려는 무리는 누구도 하늘길은커녕 하늘 귀퉁이에도 못 깃들 테고요.

📚

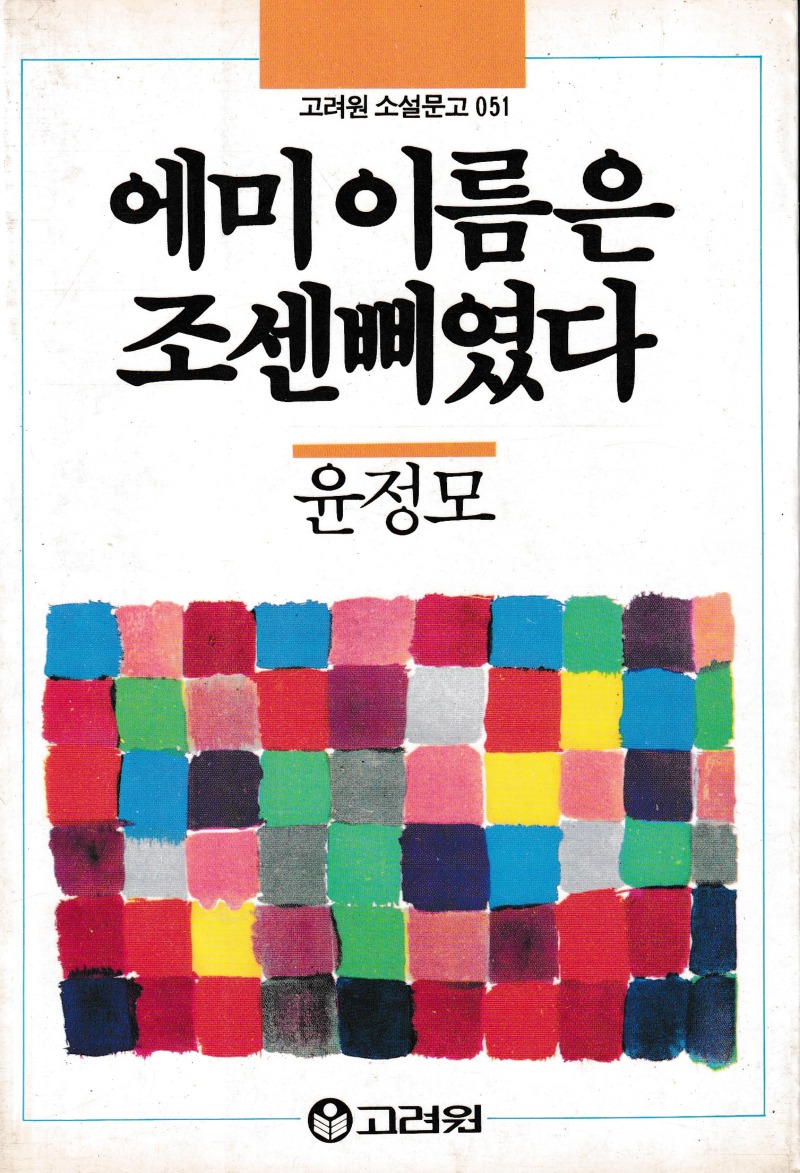

《에미 이름은 조센삐였다》

윤정모 글

고려원

1988.5.5.

여태껏 숱한 이들이 대통령도 국회의원도 장관도 했지만, 어느 누구도 꽃할매(종군위안부 피해자) 마음에 다가서거나 손을 맞잡으면서 응어리를 푼 일이 없습니다. 이쪽에 있다는 벼슬아치도, 저쪽에 있다는 벼슬꾼도 똑같습니다. 그런데 나라지기·벼슬아치·글바치뿐 아니라, 우리부터 스스로 꽃할매하고 썩 이웃을 못 한 터라, 이 굴레가 고스란히 이은 셈이지 싶습니다. 더욱이 임옥상 씨를 비롯해 적잖은 이들은 추레질(성추행·성폭력)을 일으켰고, ‘기억의 집’이라는 터전까지 헐어내야 했습니다.

2023년에 《그곳에 엄마가 있었어》를 써낸 윤정모님은 어느 날 《정신대 실록》을 읽었다고 합니다. 1981년에 임종국 님을 찾아뵙고서 말씀을 여쭌 뒤에 1982년에 《에미 이름은 조센삐였다》를 처음 선보였고, 1988년에 조그마한 꾸러미로 다시 나옵니다. 이 글자락은 1991년에 영화로도 나왔으나, 영화를 찍은 사내는 ‘꽃할매 눈물앓이’가 아니라 ‘젊은 순이 벗은몸’을 그려내는 데에 사로잡혔어요. 창피한 일입니다. 눈물과 생채기와 응어리를 오히려 장삿속으로 갉아먹었거든요.

가난하고 조그맣던 어린 순이는 숱하게 끌려가서 노리개로 구르다가 스러졌습니다. 가난하고 조그맣던 어린 돌이는 끝없이 끌려가서 짐꾼에 심부름꾼으로 구르다가 이슬(전쟁터 총알받이)로 스러졌습니다. 얼마나 일본제국주의 총칼에 밟혀서 죽고 다쳤는지 알 길이 없지만, 가난하고 낮고 작은 사람들은 몽땅 시달렸다고 할 수 있습니다. 예전에도 오늘날에도 돈·이름·힘이 있으면 군대에 안 끌려가고 빠져나옵니다. 예나 이제나 젊은 날에 꽃봉오리로 피어나지 못한 채 꺾이는 사람이 수두룩합니다.

열일고여덟 살 무렵에, 또 스물한두 살과 스물너덧 살 무렵에, 동무나 또래한테 《에미 이름은 조센삐였다》 같은 책을 함께 읽고서 생각을 북돋우고 우리 앞길을 새로 짓는 그림을 펴자고 말을 섞으려 했지만, 다들 고개를 돌리더군요. 100사람한테 물으면 1사람쯤 귀를 열어요. 그러나 귀를 연 1사람이 있으면 기쁘게 함께 읽고서 수다꽃을 피웠습니다. 푸른꽃이란 풀꽃이고, 풀꽃이란 들풀이고, 들풀이란 작고 낮고 흔한 숨빛이되, 온누리를 맑고 밝게 보듬는 바람빛이라고 느낍니다.

최종규(숲노래)

작가

우리말꽃(국어사전)을 쓴다.

사전 쓰는 길에 이바지하는 책을 찾아 헌책집-마을책집을 1992년부터 다닌다.

《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《쉬운 말이 평화》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《곁책》들을 썼다.

서울책보고 뉴스레터 구독신청에 관한 개인 정보 수집 및 이용 동의서

- 개인 정보 수집 및 이용 목적 : 메일링 서비스 제공

- 수집 및 이용 항목 필수 항목 : 이메일, IP

- 개인 정보의 보유 및 이용 기간 보유기간 : 2년 이내(수신거부 시 즉시 파기)

- 동의 거부 권리 및 불이익 내용 : 위 개인 정보 중 필수 항목에 대한 수집 이용에 관한 동의는 기본 서비스 제공을 위하여 필수적이므로 위 사항에 동의하셔야만 관련 서비스 이용이 가능합니다.

- 구독취소는 이메일을 통해서만 가능합니다.

- 구독취소 방법 : 구독 신청 하신 이메일로

"구독해지 합니다." 라는 제목의 메일을 보내주세요.

- 보내실 메일 주소 : hans@bmcom.kr