Vol. 35

SPECIAL[소설가 박진규의 책 보고 간다] 분초사회에서 벽돌책 깨기

소설가 박생강의 책 보고 간다

분초사회에서 벽돌책 깨기

박생강

소설가, 수사전문지 《수사연구》 기자

![]() <소설가 박생강의 책 보고 간다>는

<소설가 박생강의 책 보고 간다>는

책과 문화, 그리고 일상을 소재로 매달 만나는 에세이입니다.

솔직히 나는 예전만큼 많은 책을 읽지 못한다. 여러 이유가 있을 것이다. 일단 노안이 와서 유쾌한 독서를 위한 거리 유지가 쉽지 않다. 내 눈과 활자와의 초점이 맞지 않아 거리 조정이 불가피하다. 팔을 쭉 뻗거나 고개를 뒤로 빼는 등 책을 보는 자세가 썩 마음에 들지 않는다. 이제 돋보기가 필요한 때인가 싶은데 차일피일 미루고 있다. 어쩌면 아직 돋보기를 쓰고 싶지는 않아서 기괴한 자세로 책을 보는 걸 선택했는지도 모르겠다.

틱톡 쇼츠 릴스 등 분초 사회의 짧은 영상에도 어느새 익숙해졌다. 최근에는 세계 과일 영상에 빠져 있어서 멍하게 과일 자르는 장면을 보고 있기도 하다. 몇 분 만에 전 세계의 희귀 과일들 여러 개를 본다. 백과사전으로 찾아보기도 힘들 것 같은 자료를 실시간 생생 영상으로 보고 있는 것이다. 또 원하기만 하면 긴 콘텐츠를 끊어서 보거나 아예 요약해서 볼 수도 있다. OTT 드라마는 공중파와 다르게 언제든 끊어 볼 수 있다. 유튜브 요약본으로 한 시간짜리 드라마 한 회를 15분 만에 주파할 수도 있다. 이처럼 나는 어느새 빠른 사회의 스텝에 맞추어 살고 있다.

사실 원래도 좀 스텝이 빠른 편이었다. 남들보다 걸음도 빨랐고 가다가 내 다리에 걸려 내가 넘어질 뻔한 적도 있었다. 그 때문에 함께 걷던 사람들이 숨을 헐떡이며 내 옷소매를 잡기도 했다.

“조금만 천천히 걷죠, 헉헉.”

또 책을 읽는 방식 역시 묵독이나 정독보다 속독에 가까웠다. 굉장히 많은 책을 읽어왔는데 일단 성질 급한 책벌레처럼 읽고 잊고를 반복하는 식이었다. 그뿐만 아니라 글을 쓰는 일을 업으로 삼은 후에는 분초를 다투는 글쓰기를 해왔다. 글쓰기가 곧 나의 생업이었기 때문에 굉장히 빠르게 글을 썼다. 수사연구 기사, 대중문화 칼럼, 서울책보고 원고, 청탁받은 소설이나 에세이 등등. 각기 다른 영역의 글쓰기를 재빠르게 해치워야 했다. 그러다 보니 글은 내 손이 쓰고 사색은 나의 무의식이 하는 것일지니, 이런 마인드였다고나 할까?

▶ 세상의 빠른 스텝에 맞춰 분초를 다투며 읽고 쓴다. 그러다 보니 머리가 아닌 손이 글을 쓰고 있다.

일상생활도 분초의 다툼이었다. 여행을 좋아하지만, 눈에 들어오는 것을 늘 허겁지겁 담고 사진을 찍기 바빴다. 식사란 내게 영양공급을 위한 순간일 뿐 천천히 맛을 음미하는 미식의 즐거움은 아니었다.

당연히 성질도 급하고 말도 좀 빠르게 하는 편이겠죠?

그렇다 보니 나는 이미 오래전부터 분초 사회에 길들여진 삶을 미리 살아온 듯하다. 모든 작업을 빠르게, 플랜 A가 어긋날 기미가 보이면 서둘러 플랜B를 만들어 가면서. 당연히 나는 요즘 시대의 흐름이 나쁘지 않았다. 얇은 책, 짧은 콘텐츠, 짧은 음악이 입맛에 맞았다.

▶ 우리는 분초를 다투는 바쁜 삶을 살고 있다. 아니 어쩌면 이미 오래 전부터 분초시대처럼 미리 살고 있었을 수도 있다. © 박생강

그런데 노안이 오고 책과의 거리를 두고 독서를 하면서 달라지기 시작한 부분이 있다. 읽는 책의 권수는 줄었고 책장을 넘기는 속도 역시 느려졌다. 반면 그 느린 시간 속에서 독서의 또 다른 재미를 느끼기 시작했다.

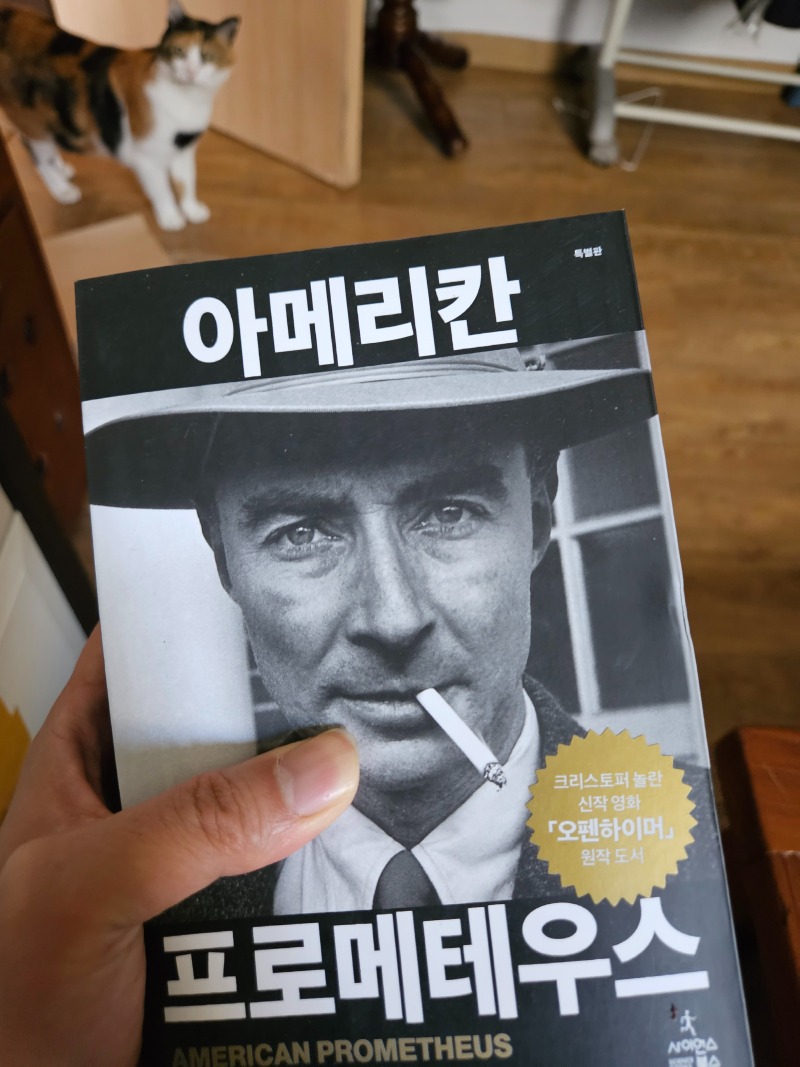

그 생각은 작년 연말에 로버트 오펜하이머 평전 《아메리칸 프로메테우스》를 읽으면서 더 느꼈다. 이 책은 1천 페이지가 넘는 벽돌책이다. 읽고 싶었지만, 엄두를 내지 못했는데 한 달에 한 번씩 하는 독서 모임 〈언그독〉에서 이 책을 선정하는 바람에 결국 읽게 됐다.

▶ 2005년에 나온 《아메리칸 프로메테우스》는 2006년에 퓰리처상을 받았다.

그리고 크리스토퍼 놀란 감독에 의해 2023년에 영화화되었다. ©박생강

노안까지 왔는데 그거 언제 다 읽겠느냐며 속으로 꺼이꺼이 울었다. 그런데 신기한 것이 생각보다 즐겁게 1천 페이지가 넘는 책을 그것도 즐겁게 읽었다. 속독은 아니었다. 내가 아무리 책을 빨리 읽어도 그걸 며칠 만에 주파할 자신은 없었다.

오히려 느리게 가자는 계획을 세웠다. 하루에 30페이지 정도의 분량을 정해서 꼬박꼬박 읽었다. 처음에는 1천 페이지가 미친 분량이라고 생각했지만 한 사람의 인생, 그것도 누구보다 남다른 생을 살아간 오펜하이머의 인생을 담기에 그 정도면 많은 분량은 아니라는 생각도 들었다.

읽다 보니 더욱 그랬다. 천재 물리학자들의 삶과 과거 미국을 휩쓴 매카시 정책에 몰입되자 속도가 붙기 시작했다. 게다가 중간중간 불륜극 막장도 들어가니 더 재미있을 수밖에. 그래도 매일 30페이지 이상을 넘기지 않았다. 30페이지 분량 안에서 오펜하이머의 인생 속으로 들어갔다가 그다음 날을 기약했다. 그렇다 보니 후루룩 짭짭, 얇은 책을 후딱 읽어 해치우는 것보다 한 달 동안 이 독서가 훨씬 더 즐겁고 가치 있게 느껴졌다. 독서에서 미식의 경험을 한 기분이랄까?

어쩌면 분초 사회에서 느린 삶의 여유를 찾고 싶을 때 독서가 필요하지 않을까 싶다. 그것도 금방 다 읽을 수 있을 것 같은 책보다는 아닌 벽돌책으로 말이다. 분초 사회에서 무거운 이 벽돌책의 활자 감옥에 갇혀 조금씩 벽을 깨는 기분으로 말이다. 벽돌책 깨기는 분초 사회에 길들여진 우리에게 느림의 즐거움에 대한 감각을 다시 일깨워줄 수 있는 것 같다. 일단 나는 그랬다.

물론…… 그래도 두꺼운 데다 지루하거나 너무 어려운 책은 좀 버거우니, 일단 자기가 좋아하는 분야 위주로 읽어보는 걸 추천하겠습니다만.

박생강

소설가, 수사전문지 《수사연구》 기자

경기도 파주에서 태어나 동국대학교 문예창작학과를 졸업했다.

2005년 《수상한 식모들》로 제11회 문학동네소설상을 받으면 등단했으며

2017년 《우리 사우나는 JTBC 안 봐요》로 제13회 세계문학상 우수상을 수상했다.

장편소설 《에어비앤비의 청소부》, 《나의 아메리카 생존기》, 《빙고선비》등을 펴냈다.

서울책보고 뉴스레터 구독신청에 관한 개인 정보 수집 및 이용 동의서

- 개인 정보 수집 및 이용 목적 : 메일링 서비스 제공

- 수집 및 이용 항목 필수 항목 : 이메일, IP

- 개인 정보의 보유 및 이용 기간 보유기간 : 2년 이내(수신거부 시 즉시 파기)

- 동의 거부 권리 및 불이익 내용 : 위 개인 정보 중 필수 항목에 대한 수집 이용에 관한 동의는 기본 서비스 제공을 위하여 필수적이므로 위 사항에 동의하셔야만 관련 서비스 이용이 가능합니다.

- 구독취소는 이메일을 통해서만 가능합니다.

- 구독취소 방법 : 구독 신청 하신 이메일로

"구독해지 합니다." 라는 제목의 메일을 보내주세요.

- 보내실 메일 주소 : hans@bmcom.kr