Vol. 38

SPECIAL[소설가 박진규의 책 보고 간다] 나의 20대 청춘 키워드(1996~2005년까지)

소설가 박진규의 책 보고 간다

나의 20대 청춘 키워드

(1996~2005년까지)

박진규

소설가, <수사연구> 책임편집자

![]() <소설가 박진규의 책 보고 간다>는 책과 문화, 그리고 일상을 소재로 한 에세이가 담긴 코너입니다.

<소설가 박진규의 책 보고 간다>는 책과 문화, 그리고 일상을 소재로 한 에세이가 담긴 코너입니다.

*

한 사람의 어떤 시기를 설명하는 키워드들이 있다. 특히 20대는 가족과 의무교육 현장에서 벗어나 더 넓은 세상을 바라보게 되는 때다. 이때 우리는 더 크게 절망하고, 더 크게 감탄하며, 인생은 나락과 천국을 오간다. 누군가는 20대에 빛이 나고 또 누군가는 20대라는 암울한 터널 안에서 갇혀 지내기도 한다. 하지만 알잖아? 20대는 끝이 아닌 걸.

나 소설가 박진규 또한 20대에 그렇게 빛나는 사람은 아니었다. 그냥 거리의 ‘찐따’? 다만 나는 20대 내 청춘의 체험들이 지금 내가 어떤 감각으로 세상을 바라보고, 어떤 관점에서 세상을 파악하는지에 대해 많은 영향을 주었다고 생각한다. 그래서 이번 에세이에는 20대 때 내가 좋아하고, 탐닉했던, 혹은 내 세계관에 영향을 미친 키워드들에 대해 적어볼까 한다. (여러분도 혼자서 심심할 때 한 번 만들어 보세요. ^^)

중경삼림

▶ 20대 비디오로 본 중경삼림을 이제는 넷플릭스로 언제나 볼 수 있는 시대가 됐다니© 박진규

10대에 나는 파주에서 별 생각 없이 등, 하교하는 아이였다. 글을 쓰고 싶다는 마음도 있었고, 실제로 글은 썼다. 하지만 내가 어떻게 세상을 바라보는지, 어떤 감각적인 문장들을 쓰고 싶은지에 대한 확실한 무언가는 없었다.

하지만 1995년 겨울에 비디오테이프로 왕가위 감독의 <중경삼림>을 보면서 깨달았다. 어, 나 이런 걸 쓰고 싶은데? 단순히 엇갈리고 다시 스쳐 가는 사랑 이야기에 매료되어서가 아니었다. 어두침침하고 습한 홍콩의 청킹맨션을 배경으로 빠르게 움직이는 영상, 그 안에서 스치듯 이어지는 인연들, 파인애플 통조림으로 대표되는 감각적인 대사. 그 후에 내가 좋아하는 많은 영화들이 있었지만, 지금도 내 20대의 키워드를 떠올리면 가장 먼저 <중경삼림>이 떠오른다.

물론 30대에는 <위기의 주부들>을 다운받아 보면서 완전 내 취향인데, 라고 생각하기 시작했지만.

▶ 중경삼림에서 가장 좋아하는 장면 중 하나 © 박진규

알코올 쓰레기

나는 대학 때 종종 기절했다. 멋모르는 선배나 교수님들이 소주 세 잔, 막걸리 다섯 잔 이상을 먹인 후에 벌어진 일이다. 맞다, 나는 주당의 친가와 알콜쓰레기 외가 중 외탁을 했다. 그리고 아, 내가 알코올 쓰레기군, 이란 걸 깨달은 건 대학에 가서였다.

나는 술이 주는 기쁨을 전혀 모른다. 또 술이 들어가야 기분이 좋고, 나른하고, 마음이 달콤해진다는 것도 모르겠다. 일단 어지럽고 잠이 오고 속에서 뭔가가 올라올 것 같고 쓰러질 것 같은 게 아니라…… 쓰러진다. 하지만 문학은 술의 정서와 깊게 이어져 있다. 나는 나름 문학인이지만 문학과 술의 정서를 짐작할 뿐 전혀 느낄 수 없다. 아마 평생 모를 듯.

테크노

▶ 20대에 듣던 전자음악 CD중 일부를 모아보았다. © 박진규

하지만 가끔 나도 취하고 싶다. 인간은 취하지 않고 맨정신으로만 살면 바짝 말라 죽을지도 모른다. 사실 나는 잘 취했다. 감기약만 먹어도 자아가 분리되는 그런 기분? 카페인 타격감도 심해서 저녁 6시 이후 콜라를 마시면 새벽까지 잠을 못 잔다.

20대 때 나를 가장 취하게 만든 건 90년대 후반 지구촌의 BPM을 빠르게 회전시킨 테크노 음악이었다. 아마 처음 훅 빠져든 테크노 곡은 대학 1학년 때 본 영화 <트레인스포팅>에서 처음 접한 Underworld의

대중적인 트랜스 뮤직부터, 내가 가장 좋아하는 트랜스 곡 중 하나인

내 장례식장에서는 애도의 장례 음악 대신 테크노 파티가 열렸으면 좋겠다.

런치박스

▶ 20대 초반을 함께 보낸 런치박스 © 박진규

20대는 잡지를 통해 세상과 접하기도 한다. 당시 90년대 후반은 문화잡지의 폭죽 시대였다(금방 터지고 몇 년 안 가서 사라지고). 메이저가 <페이퍼>였다면 나는 마이너인 <런치박스>를 좋아했다. <페이퍼>의 밝고 행복한 분위기보다 <런치박스>의 홍대, 이태원 뒷골목에서 볼 법한 청춘 이야기를 더 좋아했던 듯.

대학로

지금은 거의 가지 않지만 20대 대학 생활과 대학로는 떼려야 뗄 수 없는 곳이었다. 다니던 대학과 가깝기도 했고, 또 대학 시절 <희곡분과>에 있었기 때문에 연극과의 접점이 많은 편이었다. 연극관람 후 학교 선후배들과 헤어진 후, 거의 맨정신에(알코올 쓰레기니까) 대학로에서 밤을 샌 적이 몇 번 있다.

프란시스 베이컨

앞서 말한 <런치박스>에서 화가 프란시스 베이컨이 한겨울 닭의 몸에 눈을 채워 넣다 감기에 걸려 죽었다는 기사를 읽고 철석같이 믿었다. 그런데 그건 잘못된 기사, 철학자 프란시스 베이컨이었음. 하지만 나는 철학자 베이컨은 잘 모르고 동명이인 화가 베이컨을 20대 때 정말 좋아했다.

절규하는 얼굴과 몸뚱이. 고깃덩어리와 에일리언의 퓨전 같은 인간의 몸. 그래서 나는 지금도 인간은 생각하는 갈대보다는, 생각하는 기괴한 고깃덩어리가 아닐까 생각한다. 40대인 지금은 프란시스 베이컨보다는 앤디 워홀을 더 좋아하는 것 같긴 하다. 내가 좋아하는 이 두 예술가는 서로를 ‘극혐’했다고.

알렉산더 맥퀸

프란시스 베이컨을 좋아했기 때문에 당연히 디자이너 알렉산더 맥퀸을 좋아할 수밖에 없었다.

나는 종교, 패션 등을 믿거나 입기보다(옷을 잘 입기보다 알몸을 흉하지 않게 관리하자는 입장) 저널리즘 관점에서 훑어보는 걸 좋아한다. 알렉산더 맥퀸의 패션은 그런 면에서 굉장히 흥미로운 텍스트였다. 몇 년 전 태국 여행 중 알렉산더 맥퀸 평전을 보고 바로 샀다. 영문판인데, 영어도 짧은 내가 그걸 해석하며 완독했다.

발터 벤야민

대학 졸업 후에 난 머리에 든 게 없다는 것을 깨달아서, 철학 공부에 잠시 매진했다. 역시 머리에 든 게 없어서 입력이 잘 안됐다. 하지만 발터 벤야민의 글은 미래의 내 작품에 큰 영향을 주기는 했다. 《아케이드 프로젝트》는 내가 소설을 통해 세상을 바라보는 관점과 비슷하다. 여기에 지젝 약간, 푸코나 데리다 약간…… 아무도 안 믿겠지.

살만 루시디

등단 전 가장 탐닉하며 읽었던 소설가. 문학세계사에서 나온 《무어의 마지막 한숨》과 《한밤의 아이들》을 읽었다. 다시 그때의 그 마음으로 그의 소설을 읽을 수 있을까? 두껍고, 곤란하게 혼란하고, 환상적이고, 인도의 현대사가 신화와 함께 춤추는 듯한 소설이다.

아쉽게도 40대의 나는 노안이 오고 집중력이 떨어져서 이제는 두꺼운 책은 잘 못 읽겠다.

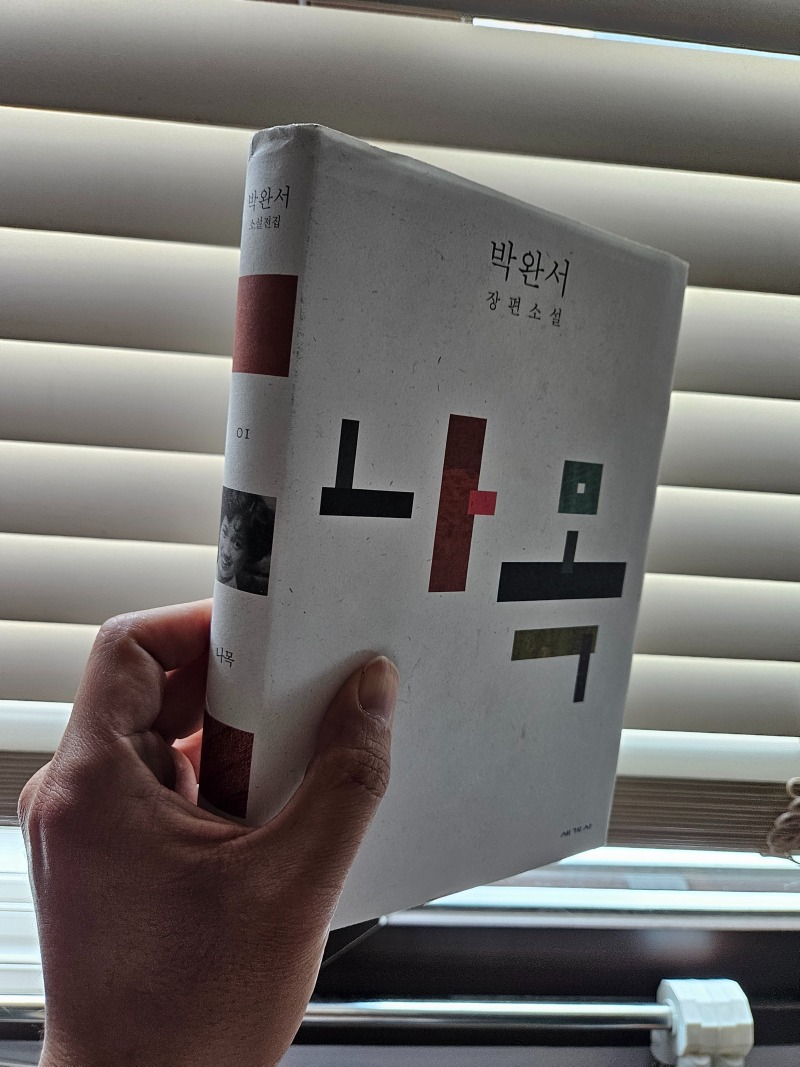

박완서

▶ 20대에도, 지금도 여전히 나의 원픽 소설가는 박완서 선생님 © 박진규

20대에 많은 한국 작가를 읽고 흠모했지만, 그 중 원픽은 여전히 박완서 선생님. 누가 뭐래도 나는 한국소설은 겉부터 속내까지 리얼하고 음흉하고 속물스러운데, 읽고 나면 달디 단 맛 하나 없이 씀바귀 같은 소설을 좋아하는 것 같다. 그리고 20대와 달리 40대인 지금은 인생은 쓴데, 쓴 게 전부는 아니란 걸 어느 정도는 알게 된 것 같다.

박진규

소설가, <수사연구> 책임편집자

소설 및 대중문화 칼럼을 쓰면서 대한민국 유일의 범죄전문 잡지 <수사연구>의 책임편집자로 일하고 있다.

2005년 장편소설 《수상한 식모들》로 문학동네소설상을 수상하며 등단했다.

서울책보고 뉴스레터 구독신청에 관한 개인 정보 수집 및 이용 동의서

- 개인 정보 수집 및 이용 목적 : 메일링 서비스 제공

- 수집 및 이용 항목 필수 항목 : 이메일, IP

- 개인 정보의 보유 및 이용 기간 보유기간 : 2년 이내(수신거부 시 즉시 파기)

- 동의 거부 권리 및 불이익 내용 : 위 개인 정보 중 필수 항목에 대한 수집 이용에 관한 동의는 기본 서비스 제공을 위하여 필수적이므로 위 사항에 동의하셔야만 관련 서비스 이용이 가능합니다.

- 구독취소는 이메일을 통해서만 가능합니다.

- 구독취소 방법 : 구독 신청 하신 이메일로

"구독해지 합니다." 라는 제목의 메일을 보내주세요.

- 보내실 메일 주소 : hans@bmcom.kr